Introducción

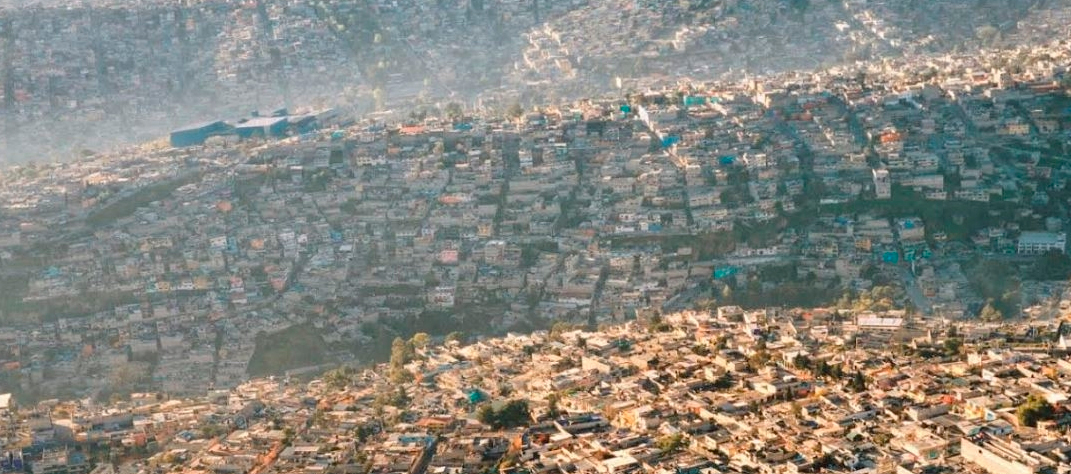

La decisión política del gobierno venezolano de equilibrar el territorio nacional, colonizar áreas despobladas que presentan oportunidades económicas utilizando criterios ambientales, crear ciudades enteramente nuevas bajo principios socialistas, y ensayar nuevas formas de poder territorial basadas en la gestión de abajo hacia todo lo alto de los Consejos Comunales, nos sorprende luego de un prolongado período de desvalorización de la planificación y de amnesia del Estado respecto a la ciudad.

Ese mal tiempo no ha concluido, pero el interés de las políticas públicas por los principios constitucionales de participación protagónica de la comunidad y desarrollo sustentable nos lleva inevitablemente a acentuar esos aspectos en nuestro trabajo. En coincidencia con esto, gran parte de las innovaciones que están hoy a disposición de la urbanística son el resultado del avance que tuvieron en las dos últimas décadas las ciencias naturales aplicadas y las nuevas tecnologías de la información. Como consecuencia, la fase inicial de nuestro trabajo, que tiene que ver con conciliar el medio natural con el desarrollo urbano, nos ofrece las mejores oportunidades de progreso.

Hemos considerado que algunos caminos para poder avanzar y recuperarnos de los malos años pasados son: situarnos de manera diferente respecto a las oportunidades de trabajo, asimilar los aportes que están haciendo de manera permanente el conocimiento científico y la tecnología, aceptar a plenitud la incorporación ciudadana y utilizar métodos apropiados a la nueva tarea.

Situarnos de manera diferente

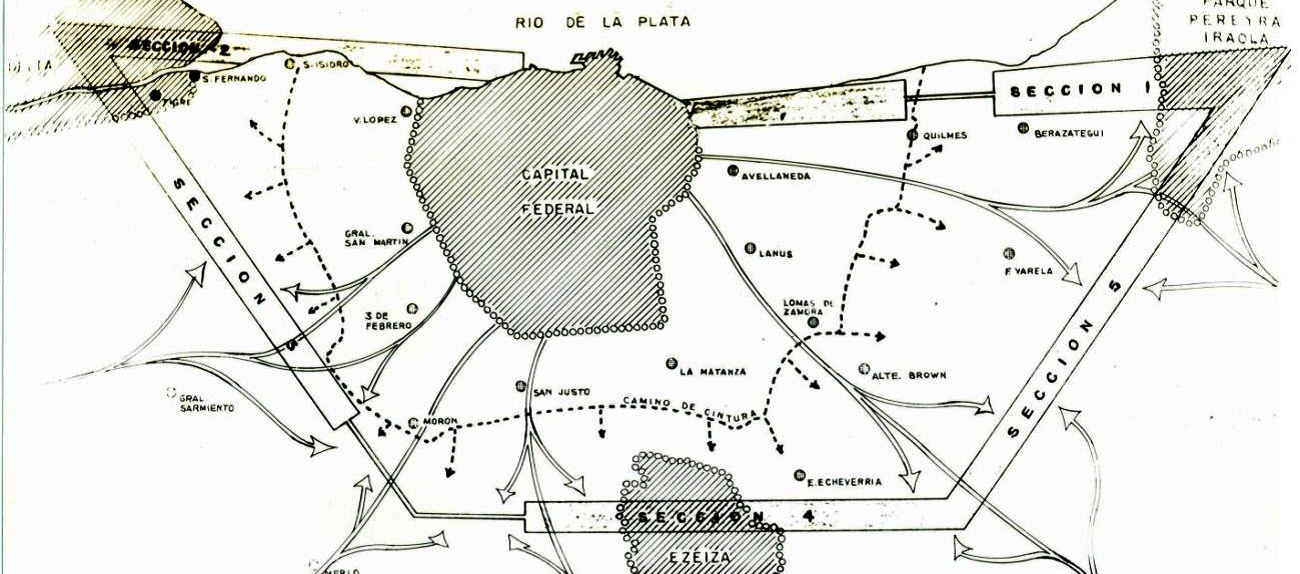

Una postura que hemos adoptado es ubicarnos explícitamente como intermediarios entre el Estado y la comunidad. Los investigadores latinoamericanos en Reforma del Estado vienen promoviendo hace tiempo una respuesta semejante a la pregunta: ¿en qué instancia se deben traducir las entregas sectoriales que hace el Estado (educación, deporte, vialidad, etc.) a las soluciones integradas que requieren las necesidades de la población (inequidad de oportunidades, aislamiento, deterioro del cuadro de vida, etc.) y exigen nuestros principios constitucionales (desarrollo sustentable, participación, transmisión del poder a las bases sociales)?

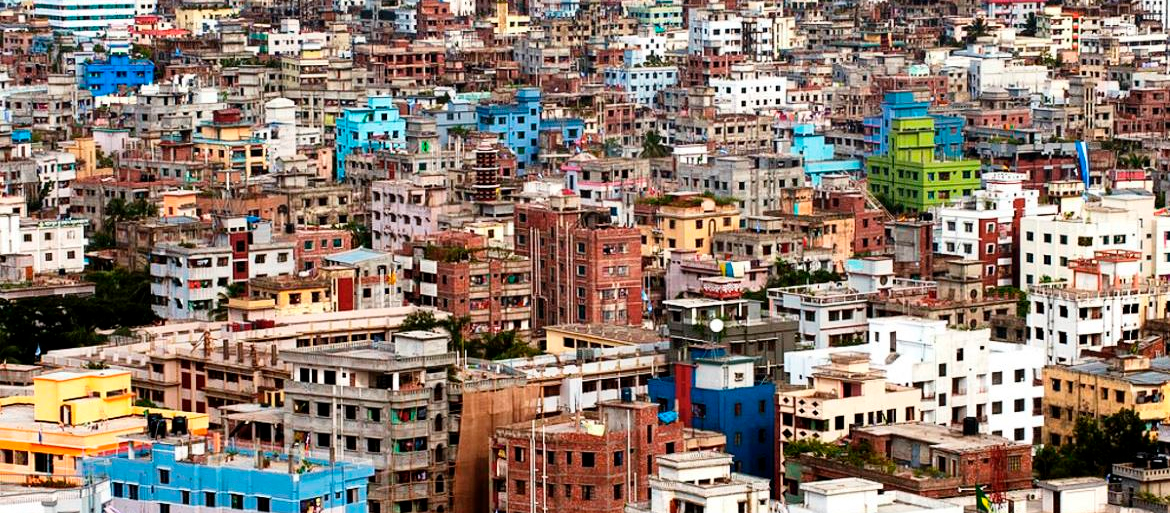

Cuando los servicios del Estado se transfieren de manera tan directa a los usuarios, como sucede en nuestro caso, se fracturan los esquemas administrativos tradicionales de los ministerios y se desdibujan las autoridades en el territorio. Procedimientos y responsabilidades se entreveran en unos espacios de intervención que son totalmente nuevos: el vecindario, las zonas de riesgo físico, las nuevas ciudades federales, etc. Por otra parte, las comunidades solicitan tipos de políticas también nuevas, donde se combinan varias actuaciones de tipo sectorial y resulta obligado considerar unos territorios donde no está instalada ninguna administración pública convencional para hacerse cargo de ellos.

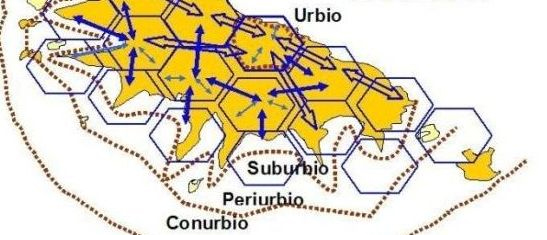

Las oficinas técnicas estamos acostumbradas a adaptarnos a diferentes escalas de trabajo y podemos pasar a cumplir la función de gestores, de integradores, de acompañantes del control social y fácilmente cubrir territorios desiguales actuando en forma de redes. Los Consejos Comunales (en nuestro caso, libres para definir su territorio) se van federando de manera natural en espacios mayores que tienen demandas homogéneas, lo que incrementa la eficacia de nuestro trabajo. La condición para que tengamos éxito es que el Estado responda estableciendo procedimientos y que aplique un manejo altamente descentralizado del presupuesto. Esto último lo está haciendo creando bancos comunales, pero se requiere menos improvisación y más institucionalidad en los procedimientos, para no establecer un poder paralelo al Estado, como está ocurriendo.

Incorporar los avances en ciencia y tecnología

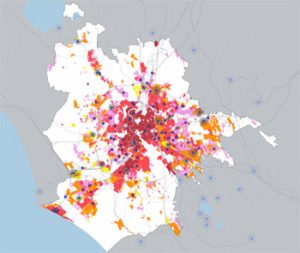

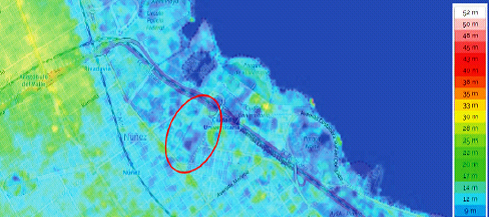

Debemos absorber en forma continua el conocimiento sobre los ecosistemas fragmentados de tipo urbano, que se está produciendo de manera acelerada en los cinco continentes, e incorporar modelos de predicción que permitan evaluar temas ambientales complejos de manera mecánica. Los satélites nos daban hace quince años una imagen de resolución imprecisa que cubría apenas una hectárea y requería ser digitalizada manualmente. En la actualidad, IKONOS o QUICKBIRD nos muestran un metro cuadrado de terreno con alta resolución, en una amplia gama de rayos rojos e infrarrojos sensibles a la naturaleza, imágenes que nos permiten analizar en forma detallada espacios como los pequeños jardines familiares, de manera automática, a muy bajo costo y sin necesidad de visitar casa por casa.

De esta manera, estamos incorporando al conocimiento científico de la ciudad entre el 25 y el 35 por ciento del espacio urbano, cuyo valor en la estructura ecológica de la ciudad está resultando formidable, y de un 10 a un 20 por ciento adicional en las ciudades con colinas (son los taludes residuales cubiertos por arbustos y gramíneas). Tenemos entonces acceso fácil a procesos naturales de enorme repercusión, como son la humedad del suelo o la diversidad biológica en los vecindarios (aspectos que considerábamos hace poco incontrolables) y otros que preveíamos lograrlos en una próxima década, como el microclima local, la identidad vegetal de los lugares, el secuestro de CO2 o el control de las plagas urbanas.

Haciendo una consideración histórica del asunto, el espacio abierto pasa a ser parte integral de la planificación urbana finalizando el siglo XIX, con la concepción inglesa de la Ciudad Jardín, pero su utilización sistemática y reglamentada como política de Estado explícita de servicio a la población se hace a partir de que los Países Bajos crean en 1920 un sistema de usos con funciones diferenciadas (parques, plazas, plazoletas, parques infantiles) para ser incorporados a distintas escalas (vecinales, urbanos, metropolitanos, regionales) y que tiene difusión universal. En términos generales, la primera mitad del Siglo XX descuida la naturaleza como valor en la vida urbana. Existe un paso muy gradual desde la preocupación por la salud a atender exigencias sociales para crear espacio público y, finalmente, a la calidad del ambiente, pero esto sucede cuando ya el abuso sobre los recursos naturales es muy evidente y tiene consecuencias desastrosas.

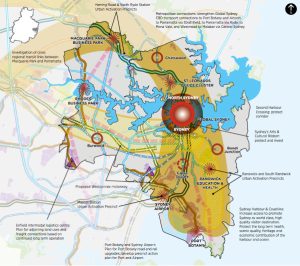

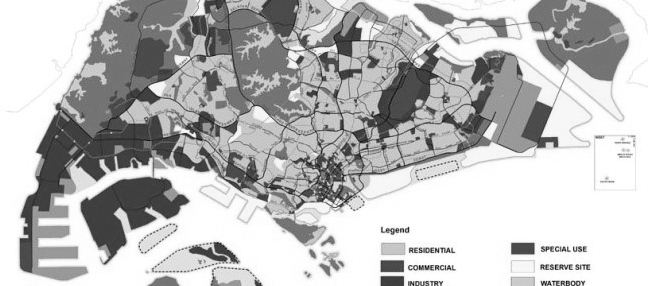

En las últimas dos décadas del siglo XX da comienzo una verdadera transformación del concepto de naturaleza en la ciudad, la cual se está manifestando plenamente en lo que va del siglo XXI en forma de planes, leyes y reformas institucionales (en los últimos ocho años ha habido avances sorprendentes en países como las Repúblicas Bálticas, Israel, Nueva Zelanda, Australia, Singapur y China; también puede mencionarse el milagro de la planificación urbana de base ecológica del territorio desmilitarizado entre las dos Coreas). El tronco principal de la modernización es la ecología, una ciencia inicialmente centrada en la biología que asimiló personas de otras profesiones (geólogos, geógrafos, agrónomos, botánicos, zoólogos, especialistas en suelos, etc.). Con ese aporte amplió sus puntos de vista, incluyó a las ciencias sociales, se volcó al humanismo y dejó gradualmente de ser considerada “conservacionista”, un sesgo militante que le creó una imagen de intransigencia.

El centro de interés de la ecología es la distribución espacial de los patrones de comportamiento vegetal y animal (ecosistemas), los flujos de energía, de nutrientes y de genética, y los cambios que se producen en este mosaico de espacios en el tiempo. En su evolución fue tendiendo a la anticipación de resultados (bioprospección), con lo que le resultó fácil unirse con otra actividad que había tenido un camino paralelo de enriquecimiento en la consideración del espacio y del factor tiempo: la planificación física. Aparece entonces la planificación ecológica, que reconoce la existencia de nuevos componentes estructurales para el territorio: los biotopos, los hábitats, los corredores ecológicos, los ecosistemas, las redes de ecosistemas. Asume las variaciones naturales y los disturbios que trae el desarrollo, considera también el tiempo hacia el pasado (la historia de los fenómenos) y adopta una postura holística (visión totalizadora, transdisciplinaria), para lo cual se utilizan como un nivel primario de análisis las apreciaciones sectoriales (geomorfología, hidrología, suelo, clima, vegetación, fauna, aspectos sociales).

En los últimos años del siglo XX se impone un marco totalizador que se transforma en el gran condensador de las ideas nuevas: el desarrollo sustentable: “el manejo y conservación de los recursos naturales y la orientación del cambio institucional y tecnológico hacia la satisfacción continua de las necesidades humanas para beneficio de las generaciones presentes y futuras“.

Aparecen instrumentos muy sólidos: la Estrategia Mundial para la Conservación (1980), la Agenda Siglo XXI (nacida en la Cumbre de Río y que es ahora practicada en una multitud de municipios), la Estrategia Global para la Diversidad Biológica (1992, ley en muchos países, incluido Venezuela), la Estrategia Paneuropea (1998), que cartografía los espacios naturales de mayor importancia en todo el continente y establece las garantías necesarias para la conectividad del territorio.

El contenido operativo del desarrollo sustentable que trae la Agenda Siglo XXI presenta un bloque interesante de ideas: integrar las dimensiones económicas, sociales, ecológicas y culturales, garantizar la eficacia económica sin perder de vista los fines sociales, luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Es un planteo a largo plazo, previsor, que anticipa las evoluciones a que las políticas públicas puedan conducir. Se trata de un concepto transversal, no sectorial, que privilegia una gestión de abajo hacia arriba, cultiva una ética de la responsabilidad y pregona que los recursos naturales no son gratuitos: su explotación tiene un costo y su destrucción una pena. Procura ser un pacto social, un cuadro colectivo de acción solidaria, un proyecto que moviliza.

La planificación ecológica trabajó en un comienzo con las áreas legalmente protegidas de nivel nacional, entendiendo sin embargo que la ciudad era un territorio privilegiado para aplicar el desarrollo sustentable. Actualmente asume que la ciudad es un sistema ecológico fragmentado y concentra a nivel universal un gran esfuerzo de investigación sobre ese tipo de espacios. Considera que los fragmentos de naturaleza que existen en la ciudad deben funcionar integrados y pueden alcanzar las más altas cualidades ecológicas y niveles estéticos. La tarea que propone es conservar y restaurar la biodiversidad y la variedad de componentes que tiene un paisaje, cuidando además una buena relación con lo abiótico (agua, suelo, nutrientes minerales), enfatizando en la identidad de los espacios y garantizando la coherencia interna y la continuidad del sistema hacia afuera de los bordes urbanos.

Todos estos elementos tienen en la actualidad una expresión numérica de cálculo acabada. Se conoce lo que implica la configuración geométrica de los fragmentos y las relaciones espaciales entre ellos, existen técnicas para medir la cohesión interna de los ecosistemas y la de las redes, y se conoce el efecto de apoyo que brindan los sistemas naturales situados fuera de los límites urbanos (las llamadas metapoblaciones).

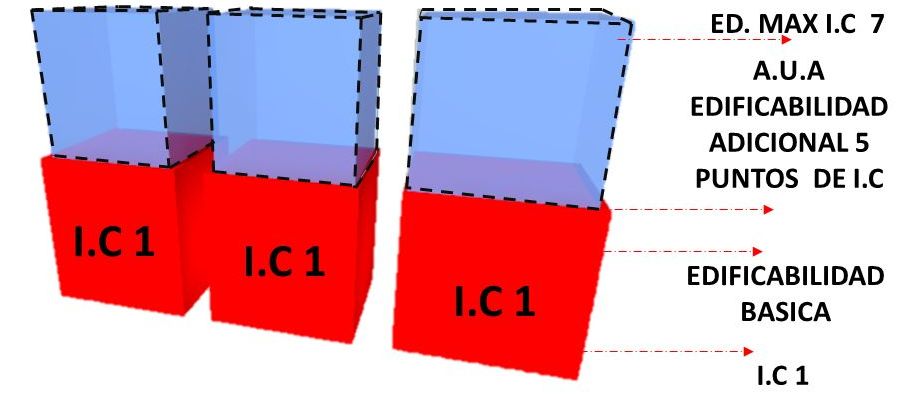

Hay muchos avances nacidos de la ecología que las ciudades han asimilado e incorporado a sus normativas nacionales y municipales: considerar el riesgo físico, abandonando el enfoque asistencial tradicional; valorar la humedad del suelo (la permeabilidad) como un factor decisivo de vida en la ciudad; relacionar numéricamente el volumen de la masa vegetal con el volumen mineral de las edificaciones más los estacionamientos; combatir la temperatura en las “islas de calor”, generalmente áreas centrales e industriales; pensar en lo urbano como barrera a la conectividad biológica y reglamentar criterios de permeabilidad para mejorar las funciones de dispersión de semillas, polenizadores y agentes aéreos de transporte de recursos; establecer ordenanzas de vegetación y paisaje (incluyendo la ingeniería forestal como autoridad) definiendo en ellas lo que constituye daño a la naturaleza, a efectos de establecer una racionalidad para los juicios legales.

El garante para las transformaciones que ahora son posibles en el espacio natural urbano es la gerencia ecológica, una realidad ya extendida al cambiar el siglo, que ha seguido la evolución de la planificación ecológica y del nuevo concepto de paisaje ecológico. La gerencia ecológica ha pasado de considerar recursos naturales individuales a ocuparse de la sustentación de sistemas integrados. Es una actividad en permanente ajuste, pues debe adaptarse a las situaciones cambiantes que imponen los ecosistemas. Apunta a condiciones futuras deseadas y utiliza una política de visión compartida con la comunidad (con protocolos y prácticas que va adaptando con la ayuda del monitoreo y la investigación) acerca de las interacciones y procesos que son necesarios para sostener la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas.

La gerencia ecológica de la ciudad afecta la visión clásica de la propiedad privada, porque los sistemas ecológicos se perpetúan prescindiendo de los límites del Catastro. El concepto unitario de Bosque Urbano como integración del espacio público con el privado implica que la normativa proceda por encima de esos límites. Pero del mismo modo que en los años cincuenta se aceptó la zonificación por usos e intensidades de uso, ahora se deberán aceptar unas ordenanzas dictadas por el desarrollo sustentable.

El alcance de la participación

Estimar cuanto se valora la capacidad de las comunidades para incorporarse al análisis de las situaciones, a la toma de decisiones, a la gestión y al control social de las actuaciones, depende de la experiencia vivida por cada oficina. Incluimos en esta nota comentarios de vivencias que fundamentan nuestro optimismo en esta materia.

En el tramo final del siglo XX, la participación fue, en nuestro caso, un desempeño con limitada incorporación de conocimiento científico, que utilizó metodologías improvisadas creadas al calor de las circunstancias, y de baja tecnología en su procesamiento, generalmente manual, implicando un alto consumo de tiempo. Esta conclusión justifica que busquemos hoy abundar en evidencias científicas, utilizar datos empíricos, evitar evaluaciones subjetivas, darle rigor a los métodos y utilizar alta tecnología.

Ese cambio es el mismo del tránsito histórico de la planificación ecológica que acabamos de reseñar. Lo estamos haciendo procurando preservar tres virtudes que apreciamos de nuestra fase inicial: aprovechar el colorido que trae el aporte de los participantes y su entusiasmo de ser parte de las soluciones, centrar la participación en un proceso de toma de decisiones, y ser flexibles a cambios inevitables en las circunstancias que afectan el método de trabajo.

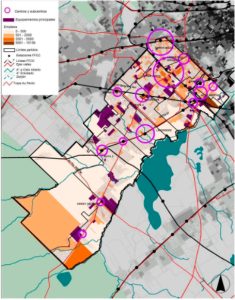

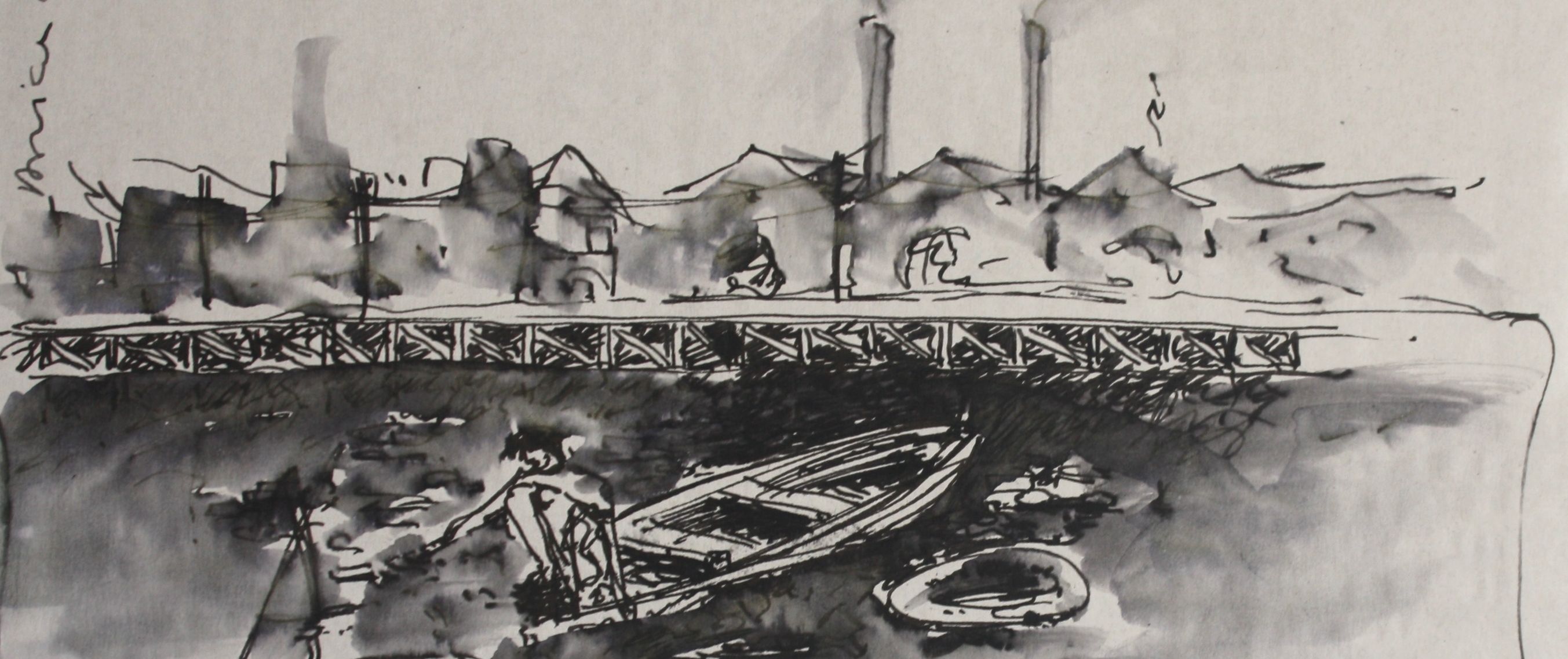

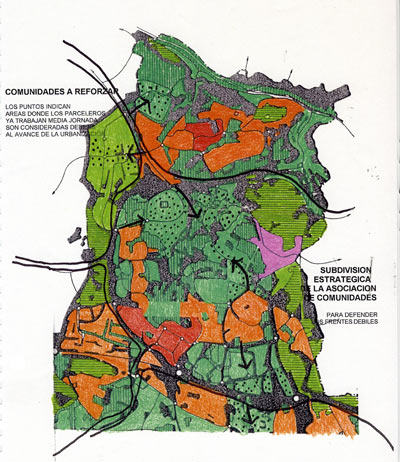

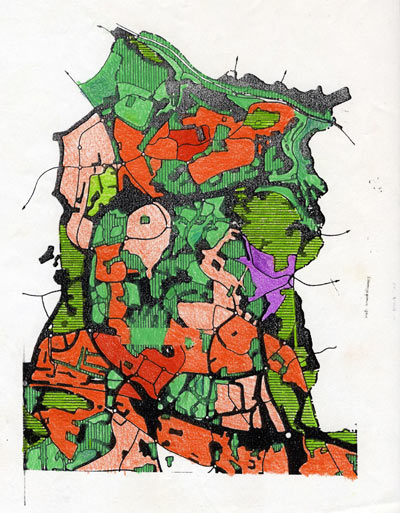

Las figuras que acompañan esta nota, son un simple registro visual (sin pretensión de documentación técnica) de algunos hechos que nos fueron señalando oportunidades. Se relacionan con lo que pretende concretar el gobierno en los nuevos territorios: ser incluyentes en lo social, responsables de su ambiente e innovadores en sus políticas territoriales en la medida que la Ley le permite a las comunidades ir asumiendo poderes cada vez más amplios que han sido por tradición ejercidos por el Estado.

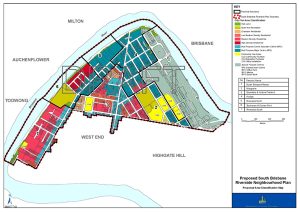

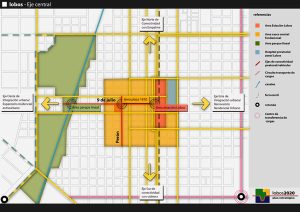

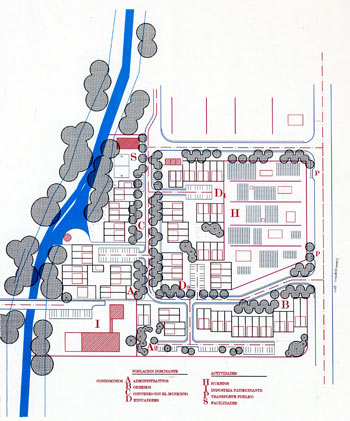

Una industria (abajo a la izquierda) de una ciudad intermedia, promovió en las espaldas de su propiedad un loteo cuya ocupación pudiera controlar. Quiso mantener en el sitio las viviendas de su plana mayor y un grupo de huertas (H) cuyos inquilinos eran cumplidos arrendatarios. El personal obrero y los transportistas de la Empresa organizaron una asociación civil de vivienda (A1) y los administrativos otra (A2); se interesaron además en el terreno una asociación civil de bancarios (D1) y una cooperativa de educadores (D2). El municipio decidió permutar inversión en infraestructura por viviendas para personas mayores y discapacitados(C). Resultó difícil conciliar una organización de conjunto, porque los grupos representaban estratos sociales diferentes y estilos de vida distintos que querían diferenciarse en el espacio. Luego de un año sin avances, la industria promueve una mesa de toma de decisiones representativa, con una agenda estricta de temas a decidir y fechas tope. A efectos de ir diluyendo prejuicios, el equipo técnico sugiere que la avenida de viejos árboles separe grupos y alivie contradicciones. En los noventa días siguientes se cumplió la agenda de decisiones exigida. En el calor de la mesa se desdibujaron las barreras sociales y culturales y se aprobaron, entre otras, unas iniciativas impensables al comienzo: un centro para programas sociales vecino a la residencia de los jubilados y el establecimiento de un ancho tipo en parcelas de superficie variable que hizo más homogéneo el conjunto.

Los pueblos venezolanos son especialmente igualitarios; no así las ciudades intermedias, cuyos espacios se fraccionan en clases y subclases, perdiéndose la transmisión de modelos de conducta educados y las destrezas para las tareas cotidianas, la solidaridad, la convivencia en la escuela, la comprensión de las diferencias y el desprejuicio. La influencia de la zonificación, que crea sobreprecios artificiales, y la comodidad que encuentran los promotores inmobiliarios en trabajar con segmentos específicos de la población, es una puerta abierta al estatus y a la estratificación social. Es posible establecer protocolos que faciliten acuerdos de convivencia entre clases y sub clases. La Real Shell nos permitió en ese momento familiarizarnos con una práctica holandesa de conciliación de intereses, basada en mesas abiertas de toma de decisiones y agendas paralelas de comunicación de los acuerdos que se van logrando. Nos hemos continuado actualizando en este tema con la ayuda de los institutos de planificación de los Países Bajos, que nos permiten colaborar en las vecinas administraciones de Aruba, Curaçao y Bonaire.

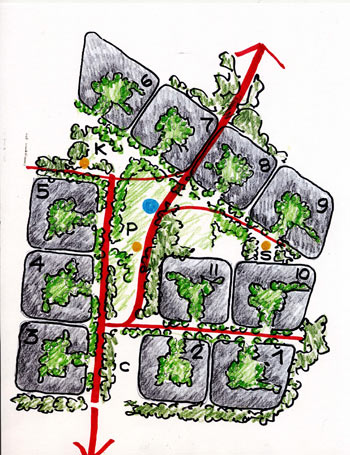

Esta cooperativa agrupa 196 familias. Las dificultades de organización llevaron a la formación de 11 condominios, que fueron progresivamente solicitando autonomía de gestión. La independencia hizo perder interés en las facilidades comunales, lo que ponía en riesgo su futuro (aún cuando estaban agrupadas y ocupaban el espacio de mayor visibilidad). La desafiliación se logra revertir por influencia de una circunstancia de contenido naturalista. El centro poblado ha perdido condiciones biológicas esenciales y sus aves se han retirado al vecino Cerro Santa Ana (refugio de fauna de nivel nacional). La comunidad decide establecer una organización de las áreas de grama y árboles capaz de facilitar la recuperación del inventario de aves y relacionarlo con la fauna de la costa inmediata. Se elabora un plan para el arbolado y diseño del espacio público y privado que recoge las experiencias de los vecinos en alimentación de aves, baños, protección de nidos, bancos de arena y superficies requeridas por los vuelos recreativos.

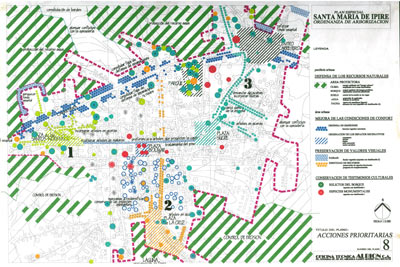

La defensa del inventario tradicional de aves fue también, siempre por decisión de la comunidad, un tema importante en la planificación de otro centro poblado y, en un tercer caso, la población (muy especialmente los estudiantes que finalizaban la secundaria) levantó un Catastro Vegetal muy detallado que nos permitió elaborar una Ordenanza de Vegetación y Paisaje.

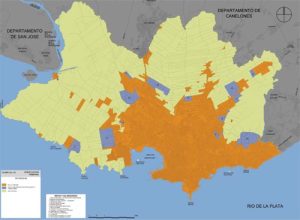

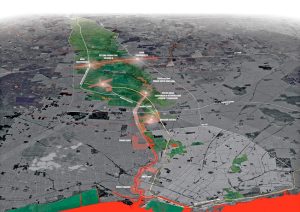

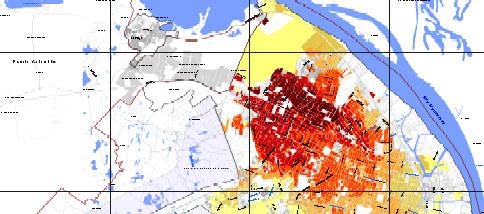

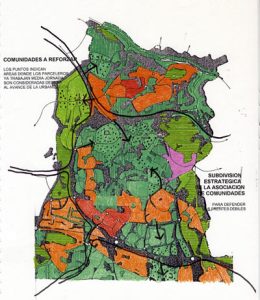

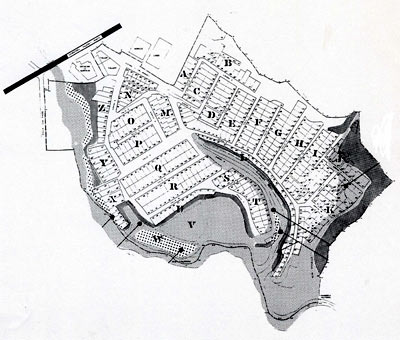

Establecer ese tipo de normativa es un primer paso. Existe un sentido innato de lo que significa el mundo natural como valor recreativo, emocional y como salud pública. Sin embargo, la naturaleza no es un tema prioritario para una comunidad urbana de pocos recursos: no puede competir con la mejora de las redes de servicios públicos, una línea de transporte o una escuela. Pero tiene como ventaja que no es un tema conflictivo y, además, agrupa, cohesiona, lo que tiene repercusiones en la composición formal de los espacios (Figura 4). Es muy probable que los Consejos Comunales, que actualmente escogen libremente sus límites, no sean conscientes que muchas veces coinciden con un patrón espacial ecológico y que, más adelante, lo hagan y se federen con un fundamento de ese tipo.

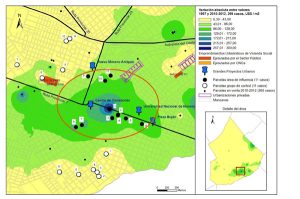

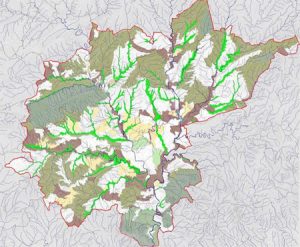

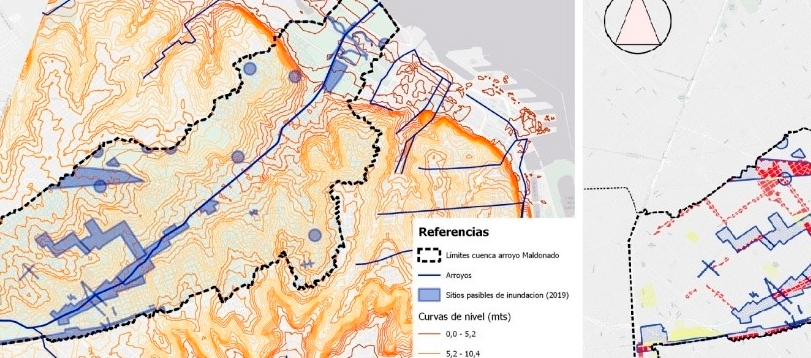

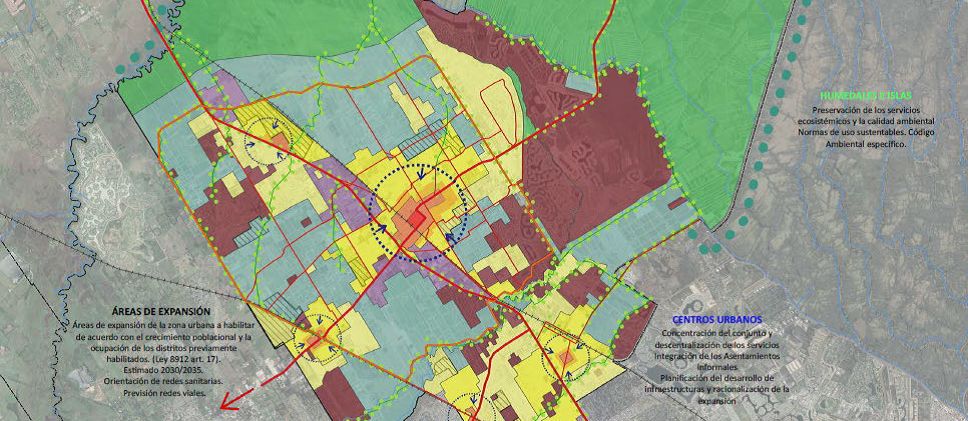

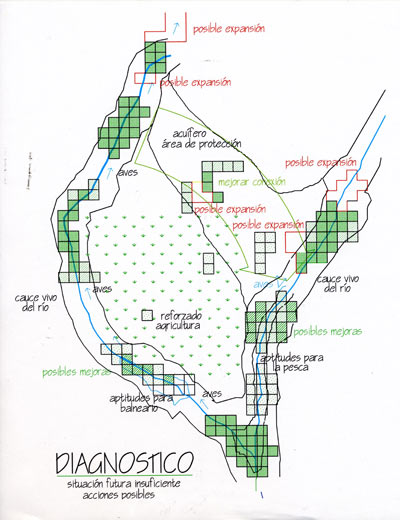

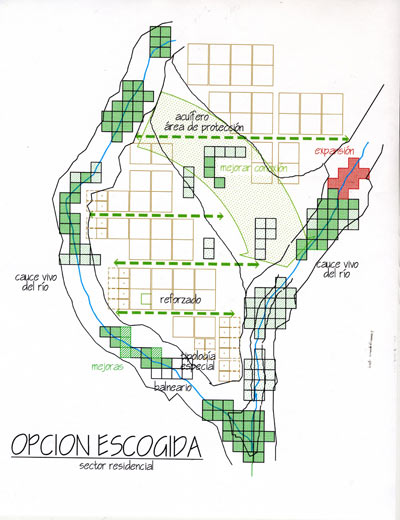

Este Municipio, entallado entre dos filas abruptas de la montaña andina, adquirió notoriedad nacional por su oposición a la explotación de minas en su territorio y rechazó un plan de ordenamiento urbano tradicional. En el Plan Alternativo, la Asamblea de Vecinos formuló políticas singulares, muchas de ellas relacionadas con la naturaleza: tomar en cuenta la organización tradicional del territorio basada en aldeas, establecer un control del espacio según las comunidades de riego (en color azul segmentado), definir el área urbana sujeta a Ordenanza Municipal como el perímetro que cubre todas las parcelas en explotación agrícola intensiva y considerar la parcela de cultivo como la unidad básica para la normativa urbanística (densidad, porcentaje de construcción, etc.), repartir anualmente el crecimiento (nuevas unidades de vivienda) de manera equilibrada en todo el territorio, no permitir loteos de tipo turístico, establecer servidumbres de vista no edificables en los conos visuales (desde la carretera) de los escenarios más apreciados del Municipio, escogidos en talleres (color rojo en el plano).

El sentimiento libertario, posterior al triunfo sobre el poder central, facilitó un torrente de ideas auténticamente locales, a las cuales intentamos darles coherencia e instrumentar. Los aportes abarcaron un espectro amplísimo de objetivos y políticas, lo que nos indicó que no hay temas que uno deba reservar exclusivamente para los expertos en un proceso de análisis participativo.

La configuración de los asentamientos respeta los recursos naturales, que incluso penetran en la trama urbana. La amenaza es dar libre juego a la expansión urbana para facilitar la inversión de las remesas de dinero de los emigrantes. El equipo técnico se concentró en la defensa de los ejes vulnerables, evidentes porque los cultivadores trabajaban sólo a medio tiempo (flechas y zonas de puntos gruesos).

En el año 2006, un diagnóstico utilizando monitoreo con el satélite Ikonos demuestra que el ecosistema ha perdido capacidad para enfrentar los cambios. Sus causas: se utilizó la quema para liberar tierras productivas, se afectaron áreas cubiertas por vegetación con raíces profundas que consumían buena parte del agua que caía, el agua consumida por las especies nativas mermó y los movimientos de tierra alteraron los patrones de escorrentía. Como consecuencia, la infiltración del suelo cambió su ratio, penetrando las mesas subterráneas que, al elevarse, trajeron a la superficie importantes cantidades de sal. Esto está afectando las raíces de los cultivos vecinos a las zonas intervenidas y agrietando las calles, las fundaciones de las viviendas y las redes de servicios públicos.

En el año 2007, se regresa al sitio con una convicción distinta: dejar las estrategias de carácter político a los políticos y dedicarse a plantear alternativas técnicas viables para perpetuar un sistema ecológico sano. A doce años de distancia, es notorio un cambio del “conservacionismo” de enfrentamiento a la planificación ecológica adaptable, conciliada, comunicativa, de respuestas fundamentadas.

El instrumento de trabajo

La participación plena y el manejo de un presupuesto propio generan resistencia política en las autoridades electas y activan los recelos de los cabilderos, que hacen un mundo diferente de cada departamento ministerial o división municipal. El instrumento de trabajo debe incluir en su diseño los dispositivos para balancear estos distintos poderes y hacer que se expresen dentro del proceso de toma de decisiones del Plan y no fuera. Se trata de lograr la meta de “una visión compartida”, lo cual facilita y acelera las instancias legales de aprobación de las ideas (procesos que se hacen eternos y caros siguiendo los métodos que hemos usado hasta ahora).

Pensamos que el instrumento debe reunir además otras condiciones:

1) ser adaptable a diversas escalas de trabajo (de lo regional a lo vecinal).

2) llevar la participación a su plenitud, a efectos de aumentar los niveles colectivos de responsabilidad.

3) unificar un equipo heterogéneo de especialistas, dándole un idioma común y logrando establecer un escalón superior de análisis focalizado en un desarrollo sustentable, sin que nadie abandone en un primer nivel de comprensión de los fenómenos sus métodos usuales.

4) trabajar con un método transparente y comprensible, de cara a una audiencia no formada por expertos.

5) bajar los costos de los estudios, haciéndolos accesibles a conglomerados rurales o a federaciones de Consejos Comunales con problemas comunes.

Aplicada al caso de una de las ciudades nuevas del programa presidencial, la tarea inicial del trabajo de planificación urbana (que llamamos al comienzo de la nota conciliación entre lo existente y el desarrollo previsto)resulta de esta manera: lo existente es un pequeño poblado rodeado de una naturaleza variada, lo previsto es un complejo de nuevas industrias y un incremento importante de población. Se plantea un sistema participativo de toma de decisiones, en el que se van a definir los términos de un acuerdo por el que el espacio natural va a ser progresivamente fragmentado por el desarrollo urbano y se va a mantener como una red de ecosistemas. Desde la red se van a equilibrar los disturbios que traerá el desarrollo, se va a sostener la diversidad biológica y se va a dar una garantía razonable de que el sistema será sustentable. Por su parte, el desarrollo edificado recibe el terreno que necesita con el ritmo y en los sitios apropiados, clasificado según sus aptitudes, y se compromete a facilitar cierta permeabilidad biológica en puntos selectos, a efectos de reforzar la conectividad biológica del sistema.

El acuerdo se traduce en normas urbanísticas y se documenta como un conjunto de criterios científicos a respetar, unos indicadores ecológicos como garantía, un plano de uso del suelo, directrices para la gerencia ecológica y porcentajes de participación en el presupuesto de inversión del desarrollo.

El análisis del sitio se inicia con entrevistas a personas que habitan espacios diferentes y que mantienen distinta relación con la naturaleza: trabajadores agrícolas, forestales, ganaderos, pescadores, simples residentes en el espacio rural, habitantes del entramado urbano y funcionarios públicos con responsabilidad en aspectos relacionados. La agenda de la entrevista se concentra en los factores de cambio del paisaje ecológico en los últimos cincuenta años y en como éstos son interpretados por las personas. En forma paralela, el equipo de especialistas elabora datos cuantitativos sobre la evolución del sitio (fotos aéreas en fases de 10 a 15 años), base histórica para establecer la estructura ecológica del sitio, que luego se transformará en un modelo espacial de predicción.

Las respuestas de las entrevistas son codificadas por factores de cambio, en la hidrología, el clima, el suelo, el espacio agrícola, los bosques, las áreas vírgenes, la fauna, las vías de penetración, las infraestructuras y la densidad de edificación, para identificar cuales han sido las inflexiones del medio natural. Se trata de apreciaciones de tipo cualitativo, en general heterogéneas y con fuerte identidad según la relación que mantiene el entrevistado con la naturaleza. Son de gran valor porque para identificar los factores de cambio es esencial la familiaridad con el sitio y porque además los datos numéricos no dan explicaciones de esos cambios, aún cuando de manera positiva los corroboran y matizan las opiniones de las personas. Se crea luego una interfase para sobreponer esa expresión cualitativa con lo que viene indicando el modelo cuantitativo elaborado por los especialistas sobre los mismos temas.

La mesa de toma de decisiones, en cambio, es totalmente abierta, pero se asegura la concurrencia de individuos con representatividad y con capacidad de difusión de las ideas que se discuten. El modelo predictivo se alimenta con un inventario de especies y poblaciones vegetales y animales, una definición territorial de los hábitats, tipos de ecosistemas, relaciones funcionales y comportamiento de las poblaciones. Los profesionales nos comunicamos en la mesa con conceptos y vocablos de fácil comprensión y profundizamos en los temas en condiciones de igualdad respecto al conocimiento que tienen los pobladores y las autoridades locales.

En la fase de prospección hay una instancia inicial destacada: la selección de las especies vegetales y animales que serán consideradas testigos, en el largo plazo, de que la diversidad biológica se mantendrá. La comunidad tiene pleno derecho a incorporar especies con cuya conducta está familiarizado, simplemente siente simpatías o necesita garantizar su presencia, como en el caso de las especies agoreras que predicen las temporadas de lluvia, con cantos más ásperos, cambiando la orientación de sus nidos y activando su vida sexual. Las autoridades nacionales, por su parte, incluyen aquellas especies que consideran en riesgo de desaparecer en la Región.

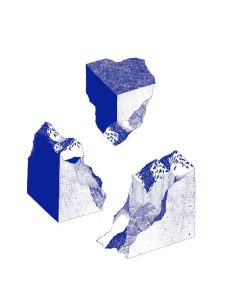

A partir de allí se definen ideas sobre el comportamiento de las redes de ecosistemas, sobre las reacciones a los disturbios que trae el desarrollo y sobre las condiciones para el desmantelamiento de la estructura actual, la regeneración y recolonización de los hábitats. El trabajo de la mesa va quedando reflejado en el modelo integrado de predicción que mide la capacidad de recuperación del sistema. Surgen entonces alternativas sustentables de organización del territorio natural. En ellas se usan cuantificaciones de los fragmentos que quedan dentro de los ecosistemas y de sus relaciones funcionales tanto biológicas como espaciales, se consideran valores numéricos, relaciones geométricas, índices de calidad y de cambio en el tiempo, medidas de cohesión del sistema, etc. Las opciones se ilustran con representaciones gráficas tridimensionales y utilizando visualizaciones secuenciales de la evolución de sus estrategias en el tiempo. Se adopta finalmente, como acuerdo-compromiso, la alternativa que logra mayor consenso.

Simulación del método en una de las cinco “zonas de paisaje característico” del área de estudio.

– Notas del diagnóstico técnico: Espacio valioso a efectos del control climático, proveedor útil de agua, de elevada calidad estética, con altas condiciones de refugio y conservación de la memoria biológica, y un paseo de destacado valor educativo. Predominan componentes de ribera que requieren ser conservados y mejorados. Suelo esquilmado que ha perdido valor agrológico, con aptitud para tipologías de construcción con alturas compatibles con el dosel vegetal intermedio del bosque galería (6 a 12 m.) y que garanticen porcentajes de impermeabilización moderados. Se señala una extensión de recarga del acuífero que debe tener muy bajo porcentaje de ocupación (para facilidades comunales y espacios recreativos).

– Recomendaciones adicionales de la mesa: Reforzar las variedades especializadas que habitan la parte central de los hábitats. Recuperar los setos que facilitaban el poblamiento por conejos de monte. Retiro de las riberas: medido por 30 días de tiempo de escurrimiento. Mejorar la conectividad entre los hábitats. Eliminar las tomas de agua clandestinas. Establecer líneas preferenciales para el drenaje del suelo (afectado por el arado perpendicular) y ejes de conectividad biológica entre riberas. No hubo consenso sobre el valor puntual de los recursos recreativos señalados en el Diagnóstico, por existir mejores oportunidades en otros sectores.

– Alternativas de mejora consideradas: Ampliar la extensión de los hábitats y reforzar su núcleo central, mejorar la relación perímetro/área en las configuraciones muy irregulares, disminuir el aislamiento de ciertos hábitats en base a plantaciones, ampliar la diversidad tipológica de los hábitat.

– Criterios para la selección de opciones: Dar prioridad a actuaciones que corrigen perturbaciones y daños patrimoniales a los hábitats producidos por la agricultura mecanizada y por el arrinconamiento de la ganadería sobre los bosques de ribera, y a intervenciones altamente compatibles con los ecosistemas vecinos.

De la discusión inicial (cuyos temas son abstractos, como la estructura y la distribución espacial del sistema natural remanente y su cohesión biológica) se pasa a una fase donde se busca que los participantes hagan explícita la relación que existe entre ser humano y naturaleza. Para ello, expresan sus necesidades y aspiraciones sobre los beneficios y servicios que presta al hombre la red ecológica, de manera de seleccionar cuales se privilegiarán. Detallamos a continuación una lista de esos servicios (que en la práctica se deben traducir a las condiciones y al lenguaje local). Se la conoce como “capital natural” y es la base de los métodos más avanzados de evaluación ecológica, el “quality of life capital” aplicado en Gran Bretaña y el “leitbild” en Alemania, que han sustituido a los desactualizados “Estudios de Impacto Ambiental“.

- Servicios reguladores. Del clima y de freno a los disturbios climáticos, de la calidad del aire, de provisión de agua en sus distintos usos, de drenaje, de formación de suelos, de nutrientes, de polenizadores, de control de pestes.

- Servicios de hábitat. Refugios y elementos para la conservación de la memoria biológica.

- Servicios productivos. Alimentos, medicinas, materiales de uso y ornamentales, recursos genéticos.

- Servicios formativos. Placer estético, regeneración síquica, recreación, culturales, científicos, educativos.

En general, las personas tienen preferencias muy diferentes sobre estos servicios, pero se llega fácilmente a un acuerdo para jerarquizarlos, establecer prioridades de acción y metas materiales.

Para finalizar, los participantes revisan la consistencia de sus juicios y conclusiones, contrastándolos con una respuesta de carácter global a la pregunta: ¿cual es el futuro ecológicamente viable y socialmente deseable del sitio? Se procura que la respuesta defina una expectativa común. Esta imagen colectiva y libremente formulada del futuro se contrapone con las conclusiones que se han venido estableciendo en la mesa y de esto resulta que algunas ideas aparecen reforzadas en el documento final y otras pasan a segundo plano.

Este instrumento incluye muchos componentes que ya son de uso universal y que han sido debidamente probados en su eficacia. Concurren a evitar que resulte un tipo de planificación mecánica y determinista, que señala los caminos deseables desde arriba y usa de manera preceptiva sus resultados. Los datos y los temas se manejan en la mesa porque tienen significado y relevancia para los residentes y también para la Región. El producto final cumple una finalidad educativa y revela de manera más compleja la identidad del paisaje local. En lo operativo, es una hipótesis a verificar y corregir sobre la marcha, que orienta una estrategia de regeneración del sitio escogida por su gente y cuya ejecución queda en manos de una gerencia ecológica adaptable, receptiva siempre al control social que faculta la Ley.

SL

El autor es venezolano y arquitecto. Se inició en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, participó en el Plan de Coordinación Urbanística de la Región Caracas, coordinó el diseño de la fase de arranque de las ciudades nuevas para la industria petrolera y elaboró los planes de expansión de otros centros poblados, en su mayor parte a través de la Oficina Técnica Albión de Apoyo a la Gestión Urbana C.A.

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 51 I Ambiente

Campos de golf en las ciudades: ¿amenaza ambiental o corredores ecológicos? I Otra mirada desde Caracas I Sergio Laxalde

Número 53 I Planes de las Ciudades

De la zonificación euclidiana al poder vecinal I Los caminos del zoning en Estados Unidos. I Sergio Laxalde. I

Sobre gestión urbana participativa, ver también en café de las ciudades:

Números 46 y 47 I Planes de las ciudades

Alta simplicidad (I) y (II) I A propósito de la gestión. I Ramón Martínez Guarino

Otra visión del desarrollo sustentable en café de las ciudades:

Número 51 I Ambiente y Economía de las ciudades

Sobre el origen el uso y el contenido del término sostenible I Demandas de operatividad sobre un concepto ambiguo I José Manuel Naredo

Y sobre la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental:

Número 54 I Planes de las ciudades

Normativa urbana, casuística y visión procedimental I Sobre el debate “¿Evaluar impactos o planificar la ciudad?”. I Artemio Pedro Abba

Número 43 I Planes de las ciudades

¿Evaluar impactos o planificar la ciudad? I Apuntes para una normativa urbana (I). I Mario L. Tercco

Contactos propuestos por el autor:

- Sobre Reforma del Estado:

Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo, [email protected]

- Sobre indicadores de conectividad ecológica y el efecto barrera del urbanismo:

Joan Marull. Barcelona Regional, Edificio Z Carrer 60 Nº 25-27, Sector A, Zona Franca, E08040, Barcelona, España.

- Sobre Metodología de la planificación ecológica:

Julius G. Fábos, Department of Landscape Architecture and Regional Planning, University of Massachussets, [email protected]

Bibliografía:

- Sobre Metodología de la planificación ecológica:

Landscape Planning: Environmental Applications. William M. Marsh. Varias ediciones.

Landscape Ecology. A Widening Fundation. Vittorio Ingegnoli. 2006

- Sobre Teoría e historia de la ecología del paisaje y el desarrollo sustentable:

Zev Naveh (Profesor emérito de la Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion, Israel Institute of Technology), Landscape Ecology Theory and Applications, Springer, New York (varias ediciones).

- Sobre la experiencia de los Países Bajos en Planificación:

Arnold van der Valk. Rule and Order. Dutch Planning Doctrine, Volume 28, Kluwer Academic Publishers, Boston (1994).

- Sobre procesos de toma de decisión y gerencia ecológica:

De Groot R.S. Evaluation of nature in environmental planning, management and decision making, Wolters-Noordhoff, Groningen (1992).

- Sobre metodología para procesos de transición Naturaleza – Desarrollo urbano:

Wiek A. Functions of scenarios in transition processes, Revista Futures 38 (2004) pps. 740-766